Почему умение строить аргумент решает судьбу сочинения

Выучить слова мало — без четкой argument structure даже богатый словарь не спасет. Экзаменаторы читают сотни работ и замечают, где мысль идет прямой линией, а где петляет. Они ищут логику, а не только грамматику. Читатель расслабляется, когда сразу видит тезис, поддержку и вывод. Понятная канва снижает риск потери баллов из-за мелких ошибок: если идея ясна, проверяющий легко прощает случайную запятую или артикль.

Правильная архитектура аргумента помогает и на других заданиях. Краткий ответ в письме легче формулировать, когда привык держать в голове схему «позиция — доказательство — заключение». Навык пригодится позже на собеседованиях, в вузе и в работе с клиентами. Поэтому тренировка логической подачи мысли экономит время и приносит дополнительные дивиденды.

Что включает база argument structure

Под «структурой» понимают три уровня: макро, микро и связочный. Макроуровень — это план эссе: вступление, две опорные части и заключение. Микроуровень касается каждого абзаца: тезис, пояснение, пример. Связочный уровень отвечает за переходы между идеями, чтобы текст шел плавно. Если забыть хотя бы один уровень, чтение превращается в квест, а баллы тают.

Базу составляют тезисы, тематические предложения и сигнальные слова. Первый показывает позицию, вторые раскрывают её, третьи ведут читателя. Примеры тоже входят в систему: они показывают, что аргумент не взят с потолка. Чтобы всё работало, элементы должны собираться, как конструктор, а не рассыпаться набором случайных деталей.

Thesis: первый кирпич

Тезис — самая короткая формула мысли. Он отвечает на вопрос темы полностью, но без деталей. Начинаем обычно с перефраза задания, затем чётко заявляем позицию. Например: «Many people claim that online learning is ineffective; however, I firmly believe the opposite». Формулировка не должна гулять: если тезис меняется по ходу эссе, проверяющий снизит балл за логику.

Совет: тренируйтесь писать по три разных тезиса на одну тему. Приём развивает гибкость ума и учит быстро находить формулировку, подходящую под конкретную аргументацию. Через неделю такой практики вы перестанете тратить драгоценные минуты на мучительный выбор формулировки.

Supporting points: правила расстановки

После тезиса нужны опорные идеи. Выберите два аргумента, каждый в отдельном абзаце. Один может быть общественным, второй — личным: так вы покажете широту взгляда. Аргументы стоит располагать по принципу «от слабого к сильному» или наоборот, но последовательность должна быть осмысленной. Случайный порядок смотрится хаотично, и проверяющий чувствует это мгновенно.

Каждый supporting point раскрывают пояснение и пример. Структура выглядит так: Topic Sentence → Explanation → Illustration → Mini-conclusion. Если придерживаться схемы, текст держится крепко. Один ученик сравнил её с каркасом палатки: без опор ткань падает, а с ними стоит даже во время ветра.

Связки и логика абзацев

Лингвистические маркеры направляют внимание читателя. Однако многие злоупотребляют одним и тем же «however». Попробуйте чередовать: nevertheless, yet, still, in contrast. Внутри абзаца помогут because, as a result, for instance. На стыке параграфов полезны firstly, moreover, finally. Разнообразие показывает языковую гибкость и удерживает интерес.

Не вставляйте связки без нужды. Если информация логически вытекает сама, лишний маркер лишь грузит предложение. Лаконичность ценится больше, чем обилие формальных слов. Правило простое: соединительное слово должно объяснять, почему следующий кусок текста не случайен.

Цитаты, факты, примеры

Конкретика оживляет мысль и добавляет веса аргументу. Допустим, вы доказываете пользу дистанционного обучения. Упомяните исследование британского Open University, которое показало повышение успеваемости у взрослых студентов. Факт поддержит тезис лучше, чем абстрактное «many people say».

Источник не обязан быть громким. Подойдёт и личный пример, если он адекватен. Главное — краткость: два-три предложения достаточно. Длинные исторические справки съедают лимит слов, а польза сомнительна. Старайтесь, чтобы пример напрямую бил в цель и не требовал дополнительных пояснений.

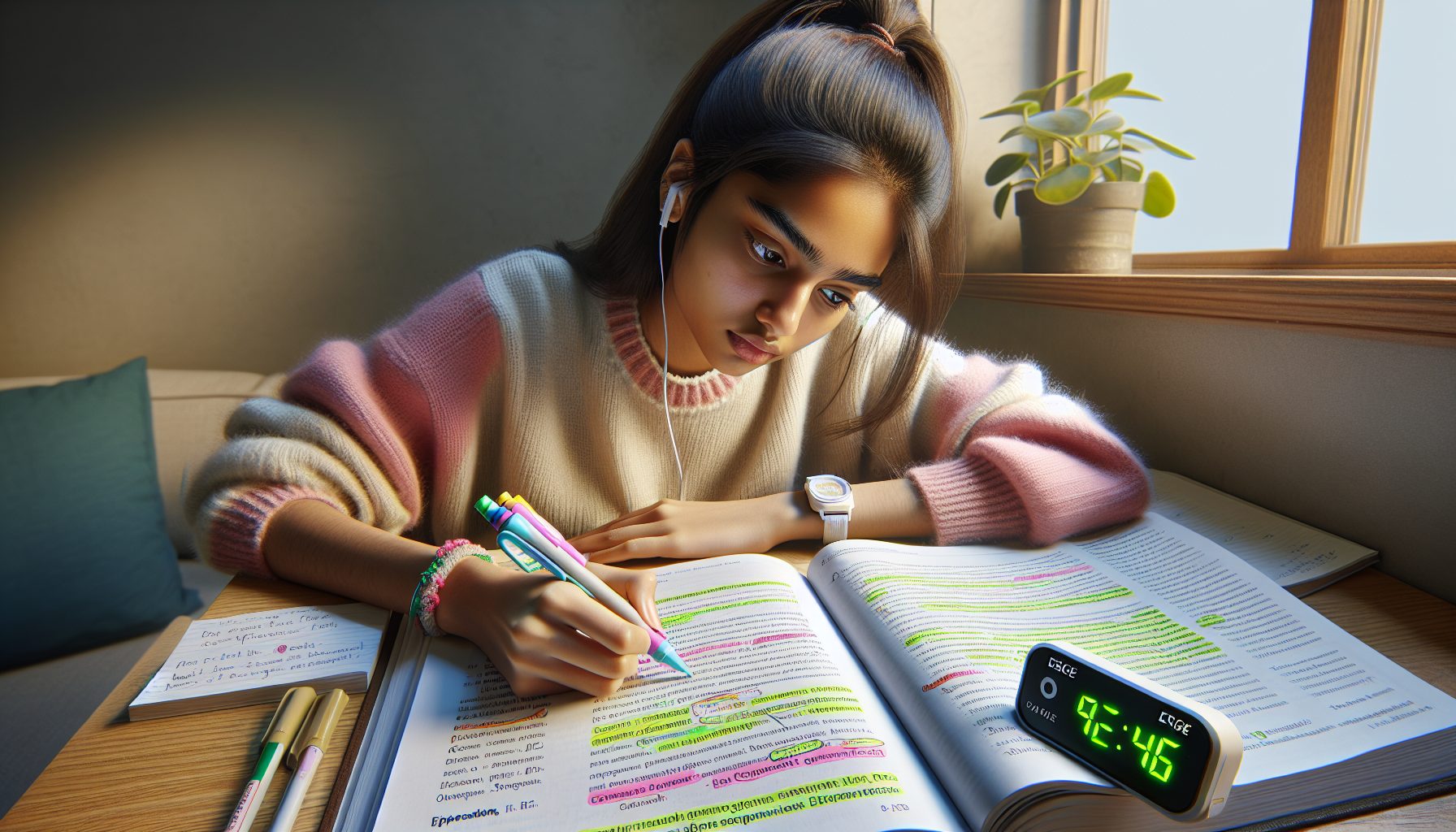

Тренировка на таймере

Техника развивается практикой. Ставьте таймер на сорок минут и пишите эссе по реальному заданию. После завершения делайте паузу на час, затем анализируйте текст: проверяйте наличие тезиса, двух supporting points и связок. Такой цикл формирует привычку быстро видеть структуру.

Хотите системную поддержку? Запишитесь на онлайн курс подготовки к ЕГЭ. Там тренеры оценивают каждое эссе, дают точечные советы и подсказывают, как улучшить аргументацию без лишних слов. Совместная работа ускоряет прогресс, потому что обратная связь приходит сразу, а не через неделю.

Типичные ошибки и быстрые проверки

Частый промах — два аргумента, которые дублируют друг друга. Следующий сбой — отсутствие чёткой связи между тезисом и выводом. Ещё одна проблема: чрезмерная сложность примеров, из-за которой учащийся уходит от темы. Избегайте и слишком коротких абзацев: одинокое предложение без развития выглядит слабым.

Перед сдачей черновика сделайте экспресс-диагностику. Задайте три вопроса: «Ясно ли, чего я добиваюсь?», «Каждый абзац отвечает на тезис?», «Есть ли плавные переходы?». Если хотя бы одно «нет», внесите правку. Пятиминутная проверка часто спасает целый балл.

Финальный штрих: вывод без повторов

Заключение должно напомнить основную идею, но не переписывать её слово в слово. Переиначьте тезис и подчеркните, как аргументы его поддержали. Одно-два предложения, и точка. Такой лаконичный конец оставляет у эксперта ощущение цельности и демонстрирует, что вы контролируете текст до последнего слова.

При регулярной практике структура станет автоматической. Тогда на экзамене вы сосредоточитесь на содержании, а не на том, как выстроить каркас. Помните: сильная argument structure — это лучшее лекарство от паники на последних минутах.